9月17日中午,第64期博士沙龙在明华楼远程教学中心举行。本次活动由教师工作部副部长李艳艳主持,特别邀请暑期“芬兰赫尔辛基大学混合教学课程设计高级研修”团队分享研修成果。研修团队由教育学院戴沉雁,语言文化学院方旭雁,健康学院邓爽、张佳钰老师构成。四位教师通过“上海市民办高校强师工程”混合式教学专项培训,以“优秀学员”身份结业,并在课程设计评审中荣获“优秀等级”,成功入选由上海市民办高校“强师工程”师资培养项目全额资助的“芬兰赫尔辛基混合教学课程设计高级研修”项目。本次研修由校长助理、人事处处长、教师工作部部长滕薇带队,8月17—28日,研修团队在赫尔辛基大学完成为期12天的沉浸式工作坊学习。

首先,伴随着芬兰音乐巨匠西贝柳斯的经典旋律《芬兰颂》缓缓流淌,一段记录天华学院五位教师在芬兰研学期间生活与学习点滴的“芬兰vlog”将听众瞬间被“拉”进那段充实欢乐的芬兰研学之旅。

(研学团合照)

教育学院戴沉雁老师率先登台,以“幸福教育的文化底色”为题,为大家揭开芬兰教育的神秘面纱。引用芬兰幸福密码——“活在当下,乐在生活”,深入阐释了赫尔辛基大学“以人为本、各领域协同赋能幸福”的核心理念。戴沉雁老师指出,芬兰教育之所以全球领先,正在于其将“松弛感”与“自由度”巧妙融入教学日常,让师生在彼此信任中自然生长,真正实现了“教育是幸福的艺术”。

(戴沉雁老师做分享)

接下来,健康学院邓爽老师聚焦“混合式学习的设计原则”进行分享。介绍了什么混合式学习,混合式教学应该如何更有效的进行设计。以“需求分析—课程结构设计”两大核心原则为轴,深入剖析如何从“目标群体、学习目标、内容选择、资源利用”四个维度完成需求分析,再借加涅九大教学事件为框架,将线上/线下任务无缝嵌入“引起注意—促进迁移”的完整闭环。

(邓爽老师做分享)

然后,健康学院张佳钰老师则将镜头对准“学习反思”。张佳钰老师提出“学习日志(Learning Diary)”引导学生进行“增量思考”——每天只回答两个问题:“What is new?”“What need to learn?”张佳钰分享如何借助“学习通”匿名讨论功能,降低学生课堂参与的心理门槛,实现从“权威者”到“引导者”的角色转型。她分享道:“匿名讨论让学生更敢于表达真实想法,课堂参与度显著提升,教师也能更精准地捕捉学生的学习需求。”

(张佳钰老师做分享)

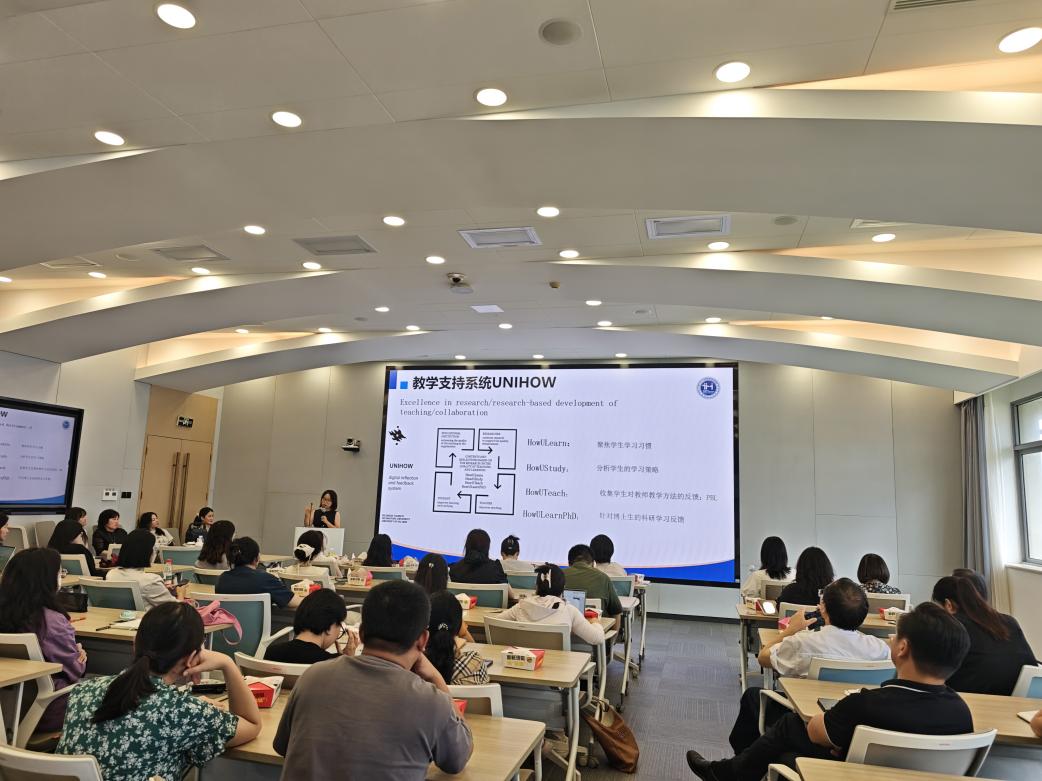

再然后,语言文化学院方旭燕老师以“教我所研,研我所教”为题,分享了芬兰高校循证教学支持系统UNIHOW的生动实践。方旭燕老师重点介绍PBL(项目式学习)、CBL/TBL(案例/团队学习)与“MOOC+”混合式慕课如何协同发力,并现场介绍AI赋能教学的“正确打开方式”,通过AI+VR智能虚拟情境,让学生沉浸式体验知识,系统思维与共情能力在情景对话中自然生长。强调:“技术再先进,教育的核心仍是‘人’,教师的温度与情怀永远无法被替代。”

(方旭雁老师做分享)

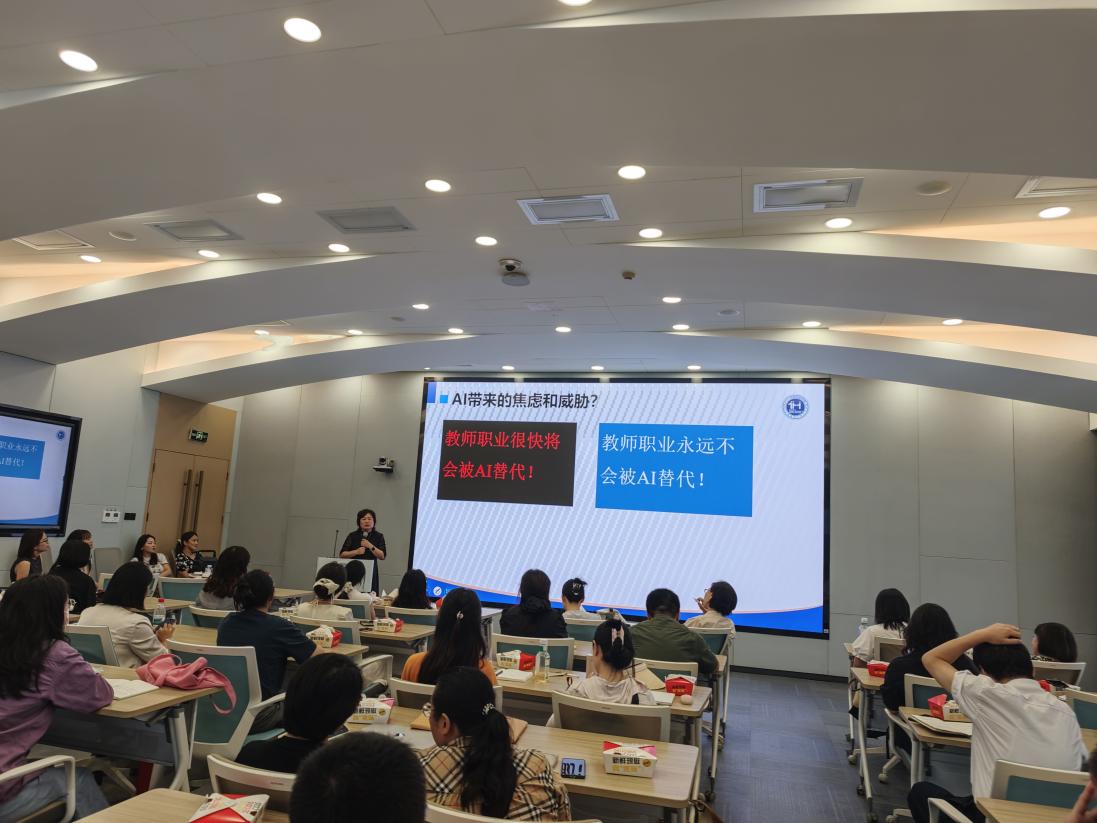

最后,由滕薇老师以“以学习者为中心,赋能自主成长”作结。滕薇老师分享了研学途中“颠覆预期的学习体验”,在芬兰,教师最常说的一句话是“How can I help you?”——教学不是表演,而是服务;不是灌输,而是点燃。滕薇老师引用芬兰研究团队(Anna Parpala等)长达十余年的循证研究结论,强调“教的立场与动机”才是教师不可替代的核心竞争力,并郑重寄语:“AI时代,教师职业永远不会被替代,但会被‘不会使用AI的教师’替代;我们要做的,是让技术为我所用,坚守‘人本主义’的底线。”

(滕薇老师做分享)

互动环节,现场教师就“如何在学习通嵌入学习日记”、“如何匿名互动”等问题与研修团深入交流。大家纷纷表示,此次沙龙不仅带来国际前沿理念,更为后续课程建设提供了可操作、可复制的路径。人工智能正在重塑课堂,当“幸福教育”遇上“AI+教学”,天华学院正以开放、包容、创新的姿态,拥抱教育的美好未来,让更多学子在“幸福教育”的土壤里自主成长。正如滕薇老师所言:“教育的终极目标,是让每一个学习者成为更好的自己。而我们教师,正是那个点燃火种的人。”

文 | 邓爽 图 | 李艳艳 供稿 | 人事处

菜单

菜单